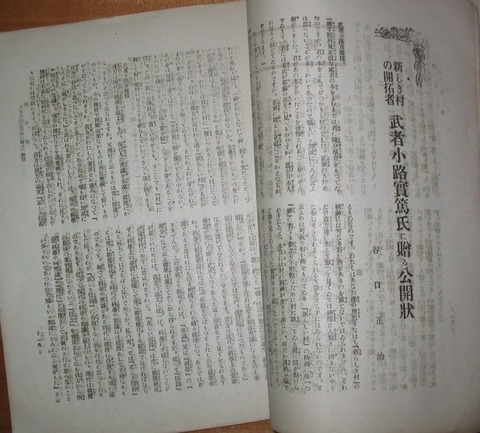

大正8年10月12日 選ばれたる日本民族の道徳 白龍王 大正8年12月7日 皇道霊學講和(1) 竹生島参拝紀行(3) 正治 まさはる 大正8年12月21日 大正8年12月7日 竹生島参拝紀行(4) 皇道霊學講和(2) まさはる 正治 下記の文章は『谷口雅春とその時代』小野泰博著の抜粋です。 ここでとりわけ、武者小路実篤の『皇道霊学講和』を読んでの反論である。 茲に書いていますように 「御手紙拝見正直な処君の本を読むまでは君に随分好意をもっていたのですが、君の本をよんでがっかりしたのでした。正気の沙汰と思えないことが多く書いてあったので嘘もいい加減にしろと云う気がしました。君があの本を書いたことを後悔されることをのぞんでいます。君には某子が耶蘇の再生に見えるのですか。龍が日本人になると信じているのですか。正気に帰るか正直になるかどっちかを望みます。」 この文章は大正10年である。その年の八月三十一日付で「谷口先生」に届いている。 谷口先生は武者小路実篤の「新しき村」というユ-トピアを目指し、実際宮崎県の児湯郡木村町大字石河内に人間の理想郷を目指し開拓した村がある。 それを好意的にもっておられ、それが谷口先生はこの「大本」に理想郷をめざしておられることがわかります。 谷口先生はここで「正しき信仰」とは如何なるものかを、切々と説いておられます。 「正しき信仰」とは常に動揺変化する時代の科学や常識には超然として不変なるものであると喝破されている。 この谷口先生の反論は実に爽快である。これほどの有知識者に泰然と怯むことなく反論されておられるのが感心致します。 それでは長文ですが引用させて頂きます。 、 武者小路実篤批判 明治四十三年(一九一〇)四月、『白樺』が創刊された。そのとき志賀直哉二十八歳、武者小路実篤は二十六歳の青年であったが、谷口正治はまだ十七歳の中学生であった。「白樺派には元来「遊ぶ」仲間と、「道ばぬ」連中とがあり、前者には志賀や里見惇があてられ、後者には武者小路や長与善郎が属し、一体に〔遊ぶ」仲間の方はリアリスティックな型の作家で、「遊ばぬ」連中の方は、アイディアリスティックな型に入るといわれる(本多秋五「白樺派の文学」)。この武者小路がトルストイの強い影響のもと「新しき村」の建設に乗り出すのは大正七年(一九一八、三十四歳)であり、布局武郎が、父の死後、父のもっていた北海道の広大な農場をその小作人たちに解放したのは大正十一年のことである。 武者小路は青年時代を回顧してこう述べている。 「自分が今日あるのはトルストイのおかげだと思っている。自分にとってトルストイは最大の恩師であった。今自分はトルストイの思想と同じ思想を持っているとは、言えないが、しかし自分か人生に深い信頼を失わずに今日迄来られたのはトルストイのおかげである……」 また、恋する程に愛していたトルストイの感化は強く、「自分は冬中、火を遠ざけたり、うす着したり、殺生するのが気を引け、家出を考えたりした」(「トルストイ」の序文)ともいう。そうした理想を生かす場としてのユートピアが新しき村であり、一種の原始共産体というものを夢みていたのである。 この武者小路について谷口正治は、大本数を出てゆく直前の大正十年に公開状を書いている(「新しき村の開拓者武者小路実篤氏に贈る公開状」「神の国」大正十年十月号 その中で正治は、「新しき村」の精神はけっこうであるが、そこには、「神に対する観念が不明瞭なために、村に臥っている龍に晴が黙けられておらず、本当に村の精神が生きて来ない。何だか薄紙を隔てて物を見ているような歯禅さを感じないではいられない」と問いかけている。 大正九年に出た谷口正治の『皇道霊学講話」に対する武者小路の評であろうか、谷口宛に、「……君の本をよんでがっかりしたのでした。正気の沙汰と思えないことが多く書いてあったので嘘もいい加減にしろと云う気がしました。君があの本を書いたことを後悔されることをのぞんでいます。君には某子が耶蘇の再生に見えるのですか」と、暗に出口王仁三郎をキリストの再臨に擬している谷口の論を、正気の沙汰とは思えなかったとしている。そして武者小路は、「真の信仰は健全な常識や科学と矛盾しないもの」という立場で押してくる。また彼は雑誌『新天地』の記者に対し、「大本数は理性に反する処が多いので無視しています。調べる気もありません」と回答している。 これに対し谷口は、聖書こそ正気の沙汰と思われないことで満ちており、例えば、「耶蘇が五つのパンと二つの魚を五千人に摯いて予えた時に、皆々食いあきて、その余りたる屑が十二の箆にI杯になったという記事や、耶蘇が海の上を徒渉した」という記事など、理性では解しがたいにしても事実ではないかと遣る。綾部の皇道大本にしても、その修行場の実況を見るに至り、在来の科学的常識では到底肯定しがたい幾多の霊怪現象をまのあたりにすると、聖書の嘘にみえる記事が文字通り超理性の奇蹟に見えてくるものだとやりかえす。 そして武者小路の神観念があいまいで、「我々はこの宇宙をつらぬく力を信じている。神の如き力である。この力に自己を任せることより他に、自己を生かし切る道のない事を信じる」という表現について、なぜ「この宇宙をつらぬく力」を「神の如き力」としかいえず、はっきり「神の力」と言い切れないのかとつめよる。 谷口にとっては神の力を霊的実修として鎮魂帰神の中にその働きを体験していたからであろう、この強い語気は。谷口は、武者小路に、自分の書いた本で満足できなければ「旧約の予言書が書いたようなきびくした御筆先を読んで下さい。序でに綾部でも亀岡へでもお立寄り下さい」、そうすればやがて新しい村の信仰にも神観念がはっきりつかめることになるであろうと反駁している。たしかに新しき村は、「生かそう」という神様の意志を漠然ながら感じてはいるようだが、大本の方はすでに「生かそう」という神の意志をはっきり把握しながら生長しようとしている。 新しき村も、大本もそうした意味で生かそうという神の意志から出たものだという。ここにはやがて「生長の家」活動の基本になる「生長」の概念が強く押し出されているのに気づく。「生かそう」という神の意志にもとづき法爾自然にその形式が大きく神のおはからいに委せて出来あがろうとしているのが皇道大本なら、自力の限りと、人間的なはからいの限りを尽して、その形式の方が出来つつあるのが新しき村だという。 まだこの時点では、谷口は懸命に大本の立場を擁護するための論陣を張っている。つまり、「兎もかく某氏(出口王仁二郎)を耶蘇の霊魂の再来であることを信じ得れば信じて下さい。信じ得なくば信じて下さらなくとも宜しい。唯これだけは某氏を知る私として断言し得ることなのです。某氏が仮令耶蘇の再生でないにしても彼は救世主として是非有たねばならぬ渾沌そのもののような風格を備えていると」(「新しき村の開拓者武者小路実篤氏に贈る公開状」「神の国」大正十年十月)。 こうした真剣な問いかけが当時の大本にはみなぎっていた。 彼らはキリスト数の魅力は、そのバイブルに記せる最後の審判と天国の福音とにあるとし、これを大本流にいうと、「最後の審判は、幽界と顕界との一括的大淘汰」であり、後者は「地上の理想的世界建設」であり、この二大目標を除けば大本数の出現はほとんど無意味だ(池沢原治郎「大本数は果たして邪教乎」大正十年、ヱ八九頁)とさえ述べている。かくて明治二十五年(一八九二)に誕生した大本数は、三十年足らずの間に教団の勢力が全国的規模に広がり、大正九年(一九二〇)には、「信徒十万」を数えるようになったという。 この当時(大正七~九年)入信した人たちの「入信の経路」を雑誌『神霊界』や『大本時報」はのせているが、それによると四十五例のうち軍人が五例、社会主義からの転向者八例、立替え立直し、世界統一の考えに共鳴してやってきた者十二例、哲学的な悩みからきた人十例、病気直しにより入信した者二名となっており、年齢的には二十歳入二十歳が過半数をしめたという(「大本七十年史」上、四六八言。この『神霊界』に谷口正治(神戸、二十七歳)として「入信の経路、参綾の動機」をしたためたのは大正八年二月〒五号)のことである。 谷口はここで、例のメーテルリンクに惹かれると共にオスカー・ワイルドの華爛な美装に充ちた生活に憧れたことを述べた上、例の女性遍歴のことを告白し、「永い間不満足に思って居た社会組織が根底から立替えられる皇道大本なることを知った」ことが動機であるとする。また、すでに彼は、今まで独学で勉強してきた「心霊療法の骨子」なる小文を松江の『彗星」誌に送り込んだところ、それが受理され掲載されたことが動機で参綾の時節を迎え、「綾部で初めて、自分の内なるものの審判に恥じない生活を見出しました」と桔んでいる(ちなみに、この当時オスカー・ワイルドに心を惹かれたのは谷口だけでなく、作家谷崎潤一郎あり、和辻哲郎があった。和辻はその耽美派的発想で、谷崎の感心する処と自分の感動する個所の違いを知り、とても谷崎に及ばないと悟り、作家志望を捨てたという)。 いずれにせよ大本発展の盛期大正七年から元年へかけては、大本数の出版物は約三十種にのぽり、「文書宣教」を主とする新しい教団活動のあり方を如実に示すものであった。そして、その中心的機関誌『大本時報』の編集は浅野(前出、四九頁)が指導的な立場に立ち、今井楳軒と並んで、谷口正治も参画している。後の「生長の家」活動が、主として文書伝道でその数勢を発展させてゆく方法は、すでに大本においてそれを見ることができる。文書による意見の表明が盛んになると、自ら見解の相違も表面化してくる恐れもあった。

「谷口先生と武者小路実篤」

アーカイブ

このブログにコメントするにはログインが必要です。

さんログアウト

この記事には許可ユーザしかコメントができません。